|

Literatur-Skandal Literatur-Skandal

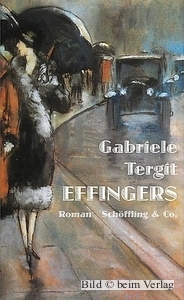

Das Opus magnum «Effingers», der zweite Roman von

Gabriele Tergit, wurde seit der Erstausgabe 1951 mehrfach neu

aufgelegt, zuletzt 2019. Der Publikums-Erfolg jedoch blieb trotz

euphorischer Besprechungen im Feuilleton weitgehend aus. Hatte Thea

Dorn Recht, als sie erklärte: «Dass dieses Buch nicht längst fester

Bestandteil des deutschen literarischen Kanons ist, halte ich für

einen Skandal». 50 Jahre davor erschien mit «Die Buddenbrooks» der

erste «Gesellschaftsroman in deutscher Sprache von Weltgeltung».

Ohne Zweifel ist «Effingers» in diesem Genre inzwischen ebenfalls

ein Klassiker, nach Heinz Schlaffers Definition also «gleichermaßen

vergangen, erinnert und gegenwärtig», diese Neuauflage beweist es!

Über vier Generationen hinweg, von 1878 bis 1948,

wird in diesem opulenten Roman eine breit aufgefächerte

Familien-Chronik aus der großbürgerlichen, jüdischen Berliner

Gesellschaft erzählt. Als Klammer um das Geschehen dient anfangs und

zum Schluss je ein Brief eines der markantesten Protagonisten, des

Sohnes Paul aus der Uhrmacher-Familie Effinger im Städtchen

Kragsheim. Anfangs ist er als 17Jähriger noch ein Lehrling voller

Tatendrang, am Ende wartet er als 81jähriger, einst erfolgreicher

Industrieller auf seine Deportation ins Vernichtungslager. Er habe

«an das Gute im Menschen geglaubt», schreibt er resigniert, «Das war

der tiefste Irrtum meines verfehlten Lebens». Der im Buch

abgedruckte Stammbaum führt als zweiten Zweig den Bankier Markus

Goldschmidt aus Berlin als Stammvater der Familie auf. Anders als

bei Thomas Mann geht hier aber eine ganze Welt unter als Folge des

politischen Wahnsinns eines verbrecherischen Diktators, nicht nur

eine zunehmend degenerierte Kaufmanns-Familie.

Über weite Strecken liest sich dieser Roman als

detaillierte deutsche Gesellschafts-Studie über mehrere politische

Epochen hinweg, deren markanteste die wilhelminische Ära mit Erstem

Weltkrieg, Weimarer Republik und Inflationszeit, Machtübernahme der

Nazis und Zweiter Weltkrieg sind. Diese politischen und

gesellschaftlichen Umbrüche spiegeln sich im Leben der Effingers

wieder, wobei die ökonomische Bandbreite vom einfachen Uhrmacher

oder Krämerladenbesitzer bis zum Bankier und Großindustriellen

reicht. Die Religion betreffend geht die Spanne vom strenggläubigen

bis zum nicht praktizierenden Juden, wobei allerdings anzumerken

ist, dass die Religion, ganz anders als vielfach behauptet, nur eine

völlig nebensächliche Rolle spielt in dieser Familiensaga. Nur an

wenigen Stellen, zunehmend natürlich gegen Ende, hat sie überhaupt

mal Einfluss auf das Geschehen. Stattdessen sind es die üblichen

Fährnisse des Lebens, die im Blickpunkt stehen, allem voran die Ehe

als sinnstiftend für die Frauen früherer Zeiten. Überhaupt erstarkt

die weibliche Emanzipation im chronologischen Ablauf von geradezu

unglaublicher Spießigkeit, mit Anstandsdame beim Spaziergang des

künftigen Paares, bis hin zur selbstbewussten Entscheidung, was den

Ehepartner und vor allem Studium oder Berufswahl anbetrifft. Nicht

verheiratet zu sein oder Liebhaber zu haben ist dann irgendwann kein

Makel mehr für die selbstbewusst gewordene Frau.

Man merkt sprachlich den journalistischen

Hintergrund der Autorin, der dialogreiche Roman wird präzise und

ohne Ausschmückungen in kurzen Kapiteln, aber mit scharfem Blick für

Details erzählt. Neben dem abgedruckten Stammbaum sei ergänzend das

äußerst hilfreiche ‹Literaturlexikon› empfohlen, auf dessen diesem

Werk gewidmeter Internet-Seite nicht weniger als 131 Roman-Figuren

detailliert beschrieben werden. Als lebensnahe Informations-Quelle

über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse ist «Effingers»

durchaus mit entsprechenden Werken Fontanes vergleichbar, und

erfreulicher Weise auch ähnlich genüsslich und den Horizont

erweiternd zu lesen. Dazu tragen besonders die klugen

philosophischen und kulturellen Erörterungen bei, die viele

Lebensbereiche und Geisteshaltungen abdecken. Thea Dorn hat völlig

Recht, ein Skandal!

|